有些巧克力,會特別強調「Bean to Bar」,其實就是從cocoa bean(可可豆)到 chocolate bar(巧克力)的意思。

也就是說,巧克力是100%由可可原豆磨製而成的喔!好田家黑巧克力就是 Bean to Bar 的純正黑巧克力,且無人工添加物及代可可脂。

既然有由原豆磨製而成、無代可可脂、無添加的巧克力,也就有使用可可粉跟可可脂混合製成的巧克力,製作及加工方式有差異,營養成分也不同喔!

那我們就開始進入正題,從Bean to Bar開始,看看有著繽紛外觀的可可果實,是如何從採收開始,經過發酵、日曬乾燥、烘烤、脫殼精磨、調溫、注模冷卻等步驟,變成我們所熟悉的巧克力。

可可樹是熱帶植物,原產於南美,現在廣泛在非洲、東南亞和中南美洲種植,可可樹會結出顏色繽紛的可可果。

世界上可可果最主要的大宗品種有三:Criollo、Forastero、Trinitario,目前也發展出了豐富的基因群以及混種品種,據美國科學人雜誌報導,目前已知主要的可可品種已有十多種。

👉 可可的品種有哪些?不同品種風味各有不同喔!〈可可品種及風味指南〉

可可果實熟成後,會從可可樹上採收下來、剖開取出裡面的白色果肉。這些白色果肉的味道有點像山竹,而包覆果肉之中的果籽,就是用來製作巧克力的原料「可可豆」。

可可豆中50%至60%的成分是可可脂,含有豐富膳食纖維與微量礦物質,並含有可可鹼和微量咖啡因。

果肉取出後,會放進木箱或木桶內進行「發酵」,是巧克力迷人香氣與風味形成的一大重點!

透過讓空氣中的微生物,與可可豆多汁的果肉接觸進行發酵反應,引發巧克力的獨特香氣,同時決定巧克力風味(酸味、苦味、澀味)。

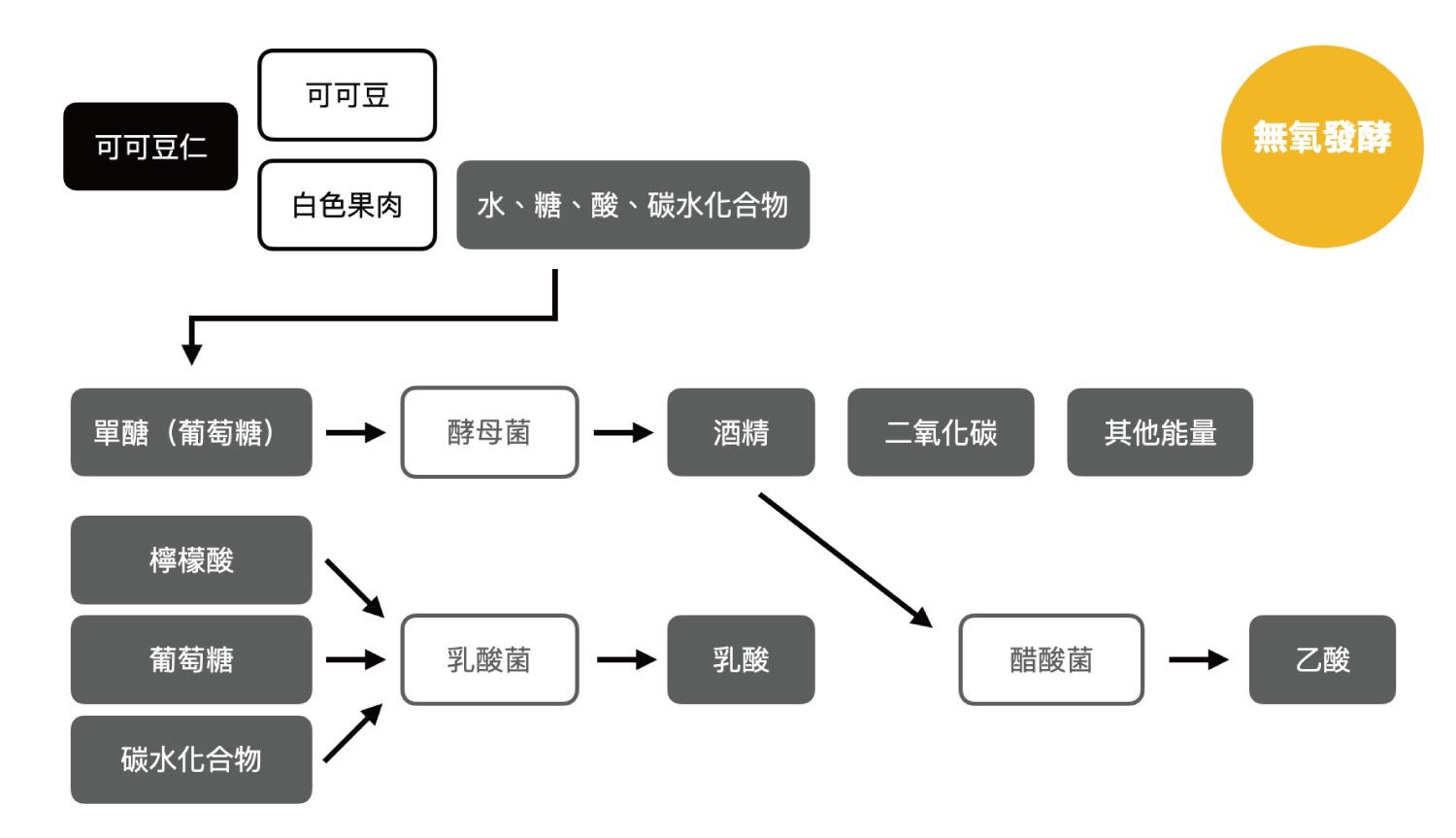

可可的發酵主要分成兩階段:厭氧發酵及好氧發酵。

厭氧發酵

在無氧環境中,含有水分、糖及各種酸的果肉與酵母菌、乳酸菌等細菌作用著。

酵母菌消耗單醣產出酒精(乙醇)、二氧化碳及其他能量;乳酸菌則很快地將果肉中的檸檬酸、葡萄糖及其他碳水化合物轉化成乳酸,接著再由醋酸菌將酒精轉為乙酸。

好氧發酵

氧氣增加後,微生物繼續活動,溫度會持續升高至接近攝氏50度。

這時,乙酸及高溫將破壞可可豆的細胞壁,使原本分離的各種成分互相混合、產生複雜的化學變化。這些化學反應就是形成巧克力香味以及色澤的關鍵。

發酵過程中,可可果肉的膠質體經過分解變成液體狀排出,因此可可豆發酵完成後,外觀相對乾燥,並呈現巧克力色。

發酵好的可可豆濕潤、帶有酸氣,必須經過乾燥才能妥善保存,或進一步製成巧克力。

在台灣,日曬乾燥是較為常見的作業方式:將可可豆薄薄地鋪在通風的網子上曝曬,過程中需要經常翻動以使各部位平均乾燥。

整個乾燥過程通常會歷時5-10天,讓可可豆的水分含量從70%降低至7%左右。

若太快完成乾燥,會使可可豆中的乙酸無法完全揮發而殘留酸味;相反地,給予適當時間完成乾燥的話,將為可可豆再添宜人苦味及風味。

接著,我們會將日曬完成的可可豆進行烘烤。經過烘烤的可可豆,可以避免細菌、黴菌滋生,也可以去除生豆的苦澀和酸味。

烘烤的時間及溫度依據不同品種而異,這也是進一步發展出巧克力香氣的重要環節。一般而言,會在110°C-150°C的烤箱中,烘烤20-30分鐘。

冷卻之後就是一般我們可以直接食用、充滿濃濃巧克力香氣的可可豆囉!

經過烘焙之後的可可豆,可以更輕易地去除外殼。脫殼精篩出來的可可仁經過粗磨會變成可可膏,這就是最原始型態的巧克力了!

由於可可膏口感粗糙,味道濃重、非常苦澀,需要進一步精磨成為更滑順的液態巧克力,精磨的過程歷時48小時。

接下來,我們會在對精磨過後的巧克力進行「調溫」。調溫即是藉由控制溫度,讓巧克力中的可可脂與物質分子的結晶變得穩定漂亮。

巧克力經過調溫後,就會變得有光澤、質地較為硬脆,化口性也更好更綿密,風味跟口感都有更佳的表現。

👉 調溫是什麼?調溫讓巧克力變得更好吃!〈調溫巧克力是什麼?跟可可膏、代可可脂巧克力有什麼不一樣?〉

調溫後就可以為巧克力注模了!為了能品嚐享受巧克力的風味,巧克力塊本身不能太厚也不能太薄。因此將巧克力製成適當大小、厚薄度的巧克力塊也是重要的。

完成注模的巧克力需移到13-18°C的環境中冷卻、成型,待完成脫模之後,美味又好吃的巧克力就完成了!

看完了從可可果實到巧克力的製作過程,是不是也覺得很不可思議呀?

從發酵到調溫,每個步驟都需要細心調控與耐心等候!細膩而複雜的化學變化在平靜的可可外表下作用著,巧克力風味的秘密,就都藏在這些細節裡了。

原來成就一片巧克力需要這麼多細膩的控制與步驟,真的非常不容易啊!